David Huerta (Messico, 1949) ha tenuto laboratori di poesia praticamente in tutto il paese; ha partecipato a letture poetiche in Messico e all’estero e curato numerose antologie di poesia. Molti dei suoi libri sono pietre miliari della poesia messicana: Cuaderno de noviembre [Quaderno di Novembre, Era, 1976], Huellas del civilizado [Impronte del civilizzato, 1977], Versión [Versione, 1978; Era, 2005, Premio Xavier Villaurrutia], Incurable [Incurabile, Era, 1987], Historia [Storia, 1990, Premio Carlos Pellicer], Los objetos están más cerca de lo que aparentan [Gli oggetti sono più vicini di quel che sembrerebbe, 1990], La sombra de los perros [L’ombra dei cani, 1996], La música de lo que pasa [La musica di quel che avviene, 1997], El azul en la flama [L’azzurro nella fiamma, Era, 2002].

È stato tradotto in inglese, francese finlandese e altre lingue. Fa parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte e ha ricevuto borse di scittura del Centro Mexicano de Escritores e della Fondazione Guggenheim.

Archivio mensile:febbraio 2015

“Lucy” e “Limitless”: quando la genialità è la nuova immortalità. Un elogio alla lentezza.

Le droghe hanno sempre avuto un fascino particolare sull’uomo: che si tratti di alcolici, sostanze sintetiche, medicinali o piante, non c’è nulla che non sia stato provato in nome dell’”andare oltre”. Che sia per svago, intrattenimento, fuga o desiderio di trascendenza, l’uomo ha sempre fatto affidamento su sostanze esterne da sé per raggiungere nuove e alte vette di creatività o coscienza della propria essenza. Nel mondo dell’arte e degli artisti la droga viene quasi vista come una seconda pelle almeno nel 90% dei casi. “Bisogna” drogarsi per essere creativi e raggiungere lo stato di grazia della divina ispirazione; la musa si può incontrare solo in un trip allucinogeno.

Penso alle fumerie d’oppio, ai “paradisi artificiali” di Baudelaire, all’alcolismo di Bukowski, a Burroughs e ai suoi romanzi scritti sotto effetto di eroina, a Keith Richards e a qualunque sostanza abbia assunto nella sua vita. Sono grandi e rari esempi di artisti che forse, nel connubio con la droga, hanno trovato la loro essenza. Il problema è che la loro dipendenza viene vista come un’elemento imprescindibile della loro scrittura. Va da sé che l’aspirante scrittore, musicista o pittore, se mira ai livelli di un artista a sé affine e notoriamente drogato, vedrà la sostanza usata dal suo modello come un elemento imprescindibile per produrre a sua volta. Ma l’effetto è solo momentaneo; la “normalità”, la propria temuta condizione di lucida mediocrità, prima o poi torna, e con essa una temuta mancanza di ispirazione che richiama un’altra dose. Qualunque sia la sostanza, qualunque sia la condizione da voler raggiungere e quella da evitare, l’importante è andare “oltre”.

Parto con questa premessa per definire una riflessione a cui mi hanno portato due film visionati di recente: “Limitless” e il più recente “Lucy”. Entrambi hanno un punto in comune: due personaggi a loro modo un po’ svampiti, sbandati, senza scopo, e il loro casuale incontro con una droga in grado di aumentare al 100% le loro capacità cerebrali. Entrambi si basano sulla teoria (ormai confutata) che l’essere umano usi solo il 10% del proprio cervello e che un aumento di tale percentuale porterebbe al raggiungimento di picchi di genialità altrimenti inimmaginabili. In “Limitless” il protagonista si limita a sfruttare a proprio vantaggio l’uso di questa droga fino all’inevitabile svolta dovuta al fatto di stare per finire le proprie dosi, in “Lucy” la protagonista riesce ad attraversare il tempo e lo spazio per portare nuove consapevolezze all’umanità.

L’importante è la base di entrambe le storie, il sogno di ogni artista: una sostanza che porti alla genialità. Un tempo la ricerca della genialità era perseguita solo al fine del raggiungimento di un altro desiderio, quello di immortalità (realizzato alla fine di “Lucy”) che in tempi recenti può essere spiegato in un terzo film, “In Time”, dove il tempo è l’unica moneta di scambio e dove si ha la possibilità di restare giovani e belli per sempre, se si è abbastanza ricchi da poterselo permettere. Ma la ricerca dell’immortalità, che per l’artista si può tradurre nella fama o nel perdurare nel tempo della propria opera, oggi si sta trasformando nel desiderio di una genialità senza fondo, di un’illimitata energia cerebrale che possa portarci una conoscenza senza limiti. L’immortalità sarebbe una conseguenza, ma non è più il fine. Il fine è “abbuffarsi”, ingurgitare quanta più cultura possibile.

Credo sia un cambio di tendenza dovuto alla grande quantità di informazioni che subiamo ogni giorno, alla bulimia di letture che ci aggrediscono costantemente con la nostra incapacità di portarle a termine, alla necessità di essere sempre aggiornati, all’imperversare di corsi sulla lettura veloce e sulla promozione della cultura “fast” che possa portare a grandi risultati in poco tempo. Oggi tutti vogliono essere tutto, fare tutto, sapere tutto, potersi specializzare in ogni campo al meglio. Essere i migliori in tutto e sopratutto mostrare la propria conoscenza planetaria. Ma da soli non si va bene, non si basta: la propria condizione di essere umano, limitato in ogni cosa, è troppo misera per essere accettata. La genialità, più della fama, è diventata il nuovo modo di distinguersi.

Penso sia questo cambio di mentalità il vero difetto del nuovo millennio: tante informazioni, tante conoscenze, tante nuove alte vette a cui aspirare, e nessuno che abbia il tempo per decidere un sentiero e percorrerlo. Si corre troppo, primeggiando in velocità, quando si sa che è sempre stata cattiva consigliera e pessima compagna di studi. L’unico modo per fare di sé stessi un’infaticabile macchina sforna-opere d’arte è il NON voler fare di sé stessi una macchina. La produttività va lasciata alla tecnologia. L’unica cosa che rende un essere umano tale è il rifugiarsi nella lentezza, nel ricordo, nella meditazione e nel pensiero. Non esiste il talento veloce, il “come diventare quello che vuoi in dieci mosse” o l’impegno di un mese. Per costruirsi ci vuole talento, sì, ma anche pazienza e tenacia, costanza e forza. Bisogna imparare a rallentare, se si vuole eccellere nel proprio campo. Tutto il resto è solo un niente raffazzonato.

Daniela Montella

Inediti di Miriam Bruni

Nata a Bologna il 22 gennaio del 1979, sposata e madre di due figli, Letizia e Gabriele; ha frequentato il Liceo Linguistico Malpighi e la Facoltà di Lingue e Letterature straniere moderne di Bologna, laureandosi in Lingua Spagnola e Lingua Francese nella primavera del 2003, con una Tesi su Pedro Salinas, uno dei principali esponenti della Generazione del ’27.

Ha preso in seguito l’abilitazione per insegnare.

Vivo a Borgo Panigale (in periferia di Bologna) e amo la scrittura e la poesia sin da bambina. In esse e grazie ad esse dialogo ardentemente con me stessa, gli altri, la natura e il Trascendente.

Scrivendo metto a fuoco le esperienze vissute, metto a nudo il mio cuore, cerco il bene, l’oltre delle cose, l’essenza profonda e risonante. Tendo alla massima concentrazione, alla sintesi, a quella che potrei chiamare cristallizzazione. Il primo libro date alle stampe l’ho intitolato, difatti, “Cristalli” (Booksprint, 2011); il secondo è appena uscito e raccoglie il lavoro poetico di questi ultimi anni:

“Coniugata con la vita. Al torchio e in visione” edito da Terra d’Ulivi, 2014.

Mie poesie sono state pubblicate su numerose antologie e alcuni blog e riviste specializzate.

***

A Penelope

Schiudo le mie labbra

al mondo e penso

al tuo viaggio

nel tempo.

Sfiorata

dal tizzone

dell’amore, sei

poi rimasta sola,

con un figlio e a regnare.

*

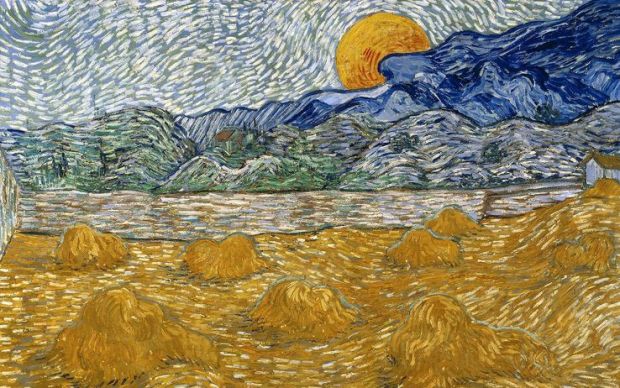

Vincent Van Gogh – “L’uomo e la terra”

“autoritratto – 1887”

Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima.”

Van Gogh

Van Gogh e la terra o più semplicemente Vincent e il mondo circostante, il post impressionismo degli ultimi, la decadenza dell’iconografia che lascia spazio all’impressionismo. Una realtà quella vangoghiana filtrata attraverso l’impressione, la sensazione che si dipana sulla tela con pennellate accese e ricche di colore.

Vincent é rinomato per il suo carattere schivo, spesso intollerante e per quella depressione profonda che fu la sua unica ed insostituibile compagna di vita. Un disagio esistenziale che lo accompagnerà fino al suicidio avvenuto all’età di 37 anni.

Quella presentata a Milano nella cornice di Palazzo Reale é una retrospettiva limitata nel numero di opere, ma con un chiaro focus: mostrare la vita rurale e contadina, vissuta dal pittore stesso, in una carrellata d’immagini illuminate solamente da un piccolo faro.

L’esposizione si apre con uno dei suoi autoritratti. Un tema questo che il pittore ripropone più volte nella sua breve esistenza, ma con significati e tonalità cromatiche sempre diverse, così come diverse sono le espressioni della sua tormentata interiorità.

Chi guarda rimane immediatamente rapito dalle immagini e dai colori tenui dei frutti della terra che si mescolano alle figure indefinite dei contadini piegati dalla fatica giornaliera nei campi, in un abbandono parziale della realtà che viene rappresentata attraverso il filtro emozionale dell’autore. Le prime opere dell’artista non possiedono ancora l’intensità e la vivacità del periodo francese, ma in esse paiono essere già evidenti le prime esagerazioni caricaturali, presenti nei dettagli del corpo e delle mani.

Una menzione a parte va rivolta agli schizzi preparatori, ai disegni a carboncino e alle lettere originali chiuse all’interno delle bacheche lignee che svelano le passioni dell’autore verso la natura rappresentata da Millet. Quegli alberi piegati della “tempesta”, sradicati e storti, che altro non sono che la rappresentazione dell’anima piegata dagli eventi della vita.

309. – L’Aia, primi di agosto 1883. Recentemente, mentre dipingevo, ho sentito risvegliarsi in me una potenza del colore più forte e diversa da quella che avevo posseduto finora. Può darsi che il nervosismo di questi giorni derivi da una specie di rivoluzione nei miei metodi di lavoro; avevo già tentato di ottenere questo cambiamento e vi avevo molto riflettuto. Ho spesso cercato di evitare la secchezza, nelle mie opere, ma finivo sempre con il ricadere nello stesso difetto, o pressappoco. Da qualche giorno una strana debolezza m’impedisce di lavorare come al solito, e si direbbe che questo mi serva, anziché impedirmi; quando, invece di studiare le articolazioni e di analizzare la struttura degli oggetti, ho lo spirito più o meno disteso e guardo le cose attraverso le ciglia, mi sembra di vederle meglio, come macchie di colore in contrasto reciproco. Sono curioso di conoscere l’evoluzione e la conclusione di questo fenomeno. Mi è capitato di stupirmi di non essere maggiormente colorista, perché il mio temperamento mi porta a esserlo: finora, però, il mio senso dei colori non si è ancora sviluppato. Ripeto, sono curioso di conoscerne la conclusione. In ogni caso, vedo chiaramente che i miei ultimi studi sono diversi dagli altri. … Vivo dunque come un ignorante, il quale sa con certezza una cosa sola: in pochi anni devo assolutamente terminare un determinato lavoro. Non è necessario che mi affretti tanto, perché non servirebbe a nulla: devo seguitare a lavorare con calma e serenità, il più regolarmente e ardentemente possibile. Il mondo non m’interessa se non per il fatto che ho un debito verso di esso, e anche il dovere, dato che mi ci sono aggirato per trent’anni, di lasciargli come segno di gratitudine alcuni ricordi sotto forma di disegni o di quadri, non eseguiti per compiacere a questa o a quella tendenza, ma per esprimere un sentimento umano sincero.”

“Contadina spala letame in un campo innevato – 1883”

“Contadine che raccolgono patate – 1885”

“Il seminatore – 1888”

“Veduta di Arles – 1888”

“Paesaggio con covoni e luna che sorge – 1889”

429. – Nuenen, ottobre 1885.

In questo preciso momento la mia tavolozza è in fase di disgelo, la sterilità degli inizi è finita. Mi capita ancora, e spesso, di cozzare la testa contro i muri quando incomincio qualcosa, ma i colori seguono quasi da se stessi; e prendendo un colore come punto di partenza, ciò che ne deriva, e come mettervi vita, mi si presenta chiaramente allo spirito. … I veri pittori sono quelli che non fanno il colore locale: è quanto dicevano un giorno Blanc e Delacroix. Da questo non posso forse chiaramente dedurre che un pittore fa bene se parte dai colori che sono sulla sua tavolozza, invece di partire da quelli della natura? Voglio dire che quando, per esempio, si deve dipingere una testa e si guarda attentamente la natura che si ha davanti, si ha il diritto di pensare: questa testa è un’armonia in rosso bruno, violetto, giallo, ma tutto è spezzato. Io metto dunque sulla mia tavolozza un violetto, un giallo e un rosso bruno, e li spezzo gli uni con gli altri. Della natura conservo una certa sequenza, una certa esattezza per quanto concerne il posto dei colori, e la studio per non commettere sciocchezze, per restare ragionevole; ma che il mio colore sia alla lettera esattamente fedele, questo conta meno per me, purché sulla mia tela appaia bello come nella vita. … Supponiamo che io debba dipingere un paesaggio autunnale, degli alberi con foglie gialle. Bene. Che differenza fa se lo concepisco come una sinfonia in giallo, e che il mio giallo fondamentale sia o no il giallo delle foglie? Ciò aggiunge o toglie ben poco: molto dipende, e direi anzi che tutto dipende, dal sentimento che provo dell’infinita varietà di toni di un’unica famiglia.”

La seconda fase della sua produzione artistica, quella francese avvicina Vincent ad un nuovo studio sulle tonalità dei colori. L’ocra lascia il posto ad un’esplosione di giallo, una tinta calda e vitale, un inno a quella speranza che é sempre mancata nella vita dell’artista e che ritroveremo in molti dei capolavori successivi, fino all’arrivo dell’opera conclusiva il “Campo di grano con volo di corvi”.

E’ bello chiudere questa piccola digressione nel fiammingo animo di Van Gogh con una sua frase:

Non bisogna giudicare il buon Dio da questo mondo, perché è uno schizzo venuto male. Con amore, forse, Vincent.

Christian Humouda

Intervista alla disegnatrice Francesca Dafne Vignaga che ci fa scoprire il suo paese delle meraviglie

Ogni mese a me capita di sfogliare una bellissima rivista, ILLUSTRATI, immagino che non sia del tutto sconosciuta ai nostri lettori e dunque sicuramente siete d’accordo con me nel reputarla una cosa meravigliosa, dove è facile incappare in giovani artisti italiani e non, che con i loro meravigliosi mondi, rendono unica ogni uscita ed argomento toccato dalla rivista suddetta…una di queste giovani artiste è Francesca Dafne Vignaga…che vi lascio scoprire con questa piccola intervista esclusiva per noi…

Dicci la tua definizione d’arte e di come convivi con essa.

Non è una domanda facile e qualsiasi risposta mi sembra un po’ riduttiva ma per me l’arte è soprattutto un mezzo di comunicazione.

L’artista sente l’urgenza di esprimere se stesso, le sue peculiarità, le sue riflessioni, di smuovere certezze, di porre interrogativi ma anche di emozionare, coccolare, accarezzare.

Convivo con l’arte nel senso che ne godo ogni giorno meravigliandomi delle creazioni geniali che vedo su internet, alle mostre etc.

Bologna in Lettere-Concorso Letterario Sistemi d’attrazione

In occasione della terza edizione del Festival Multidisciplinare di Letteratura Contemporanea “Bologna in Lettere”, che quest’anno sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini e che avrà luogo negli ultimi tre weekend del mese di Maggio, il Comitato Promotore è lieto di annunciare l’istituzione di un Concorso Letterario di scrittura creativa denominato Sistemi d’Attrazione.

La “sottomissione” distopica di Michel Houellebecq

“Spesso l’umiltà non è altro che una finta sottomissione di cui ci si serve per sottomettere gli altri”

E’ impossibile avvicinarsi alla lettura del romanzo “Sottomissione”, senza ripensare ai tragici fatti accaduti nella redazione di Charlie Ebdo. Il martirio fisico, ma non creativo di un gruppo di eroi che hanno per anni dedicato la loro vita a dissacrare, senza timori o paure quelle che erano le ferite scoperte della società mondiale.

In questo clima di unitaria condanna, esce il testo profetico e futurista di un grande autore, che vede la Francia del 2022 governata da una dittatura musulmana. Il titolo è un parziale rimando alla parola Islām: sottomissione, abbandono, consegna totale a Dio, dimenticando totalmente il termine “salām” – “pace” a cui é strettamente correlato.

La Francia vista da Houellebecq in questo romanzo vede come protagonista Hollande che ormai al termine del suo secondo mandato, viene definitivamente spodestato da Ben Abbess leader del partito Fraternité Musulmane che prende l’Eliseo con la maggioranza dei voti. Di contro la storia viene però narrata attraverso gli occhi di Jacque, un professore quarantenne ossessionato dalla figura di Huysman, (personaggio che verrà riproposto più volte all’interno del romanzo come un mantra immaginario).

La struttura dell’opera raccoglie idealmente l’organizzazione monadica del racconto “Una cosa, piccola, ma buona”. In entrambi i componimenti infatti, i personaggi sono due entità chiuse all’interno di uno spazio; poco importa se fisico o etereo. Il panettiere creato da Carver passa la sua vita all’interno delle mura polverose del proprio panificio, lontano dagli accadimenti del mondo circostante, mentre in Sottomissione Jacque, professore snob e donnaiolo, rivolge la sua attenzione solamente verso se stesso, lasciando sullo sfondo una società occidentale già sottomessa alla noia e all’indifferenza verso il prossimo. La conversione del mondo circostante, i continui rimandi a Huysman come ultimo baluardo di cristianità in un deserto di noia altro non sono che un nuovo, lento, lavaggio del cervello in cui nulla si crea, ma semplicemente cambia nome.

Una nuova carta del territorio, in cui non si trovano più vittime pubbliche da offrire ad altrettanti privati carnefici, quanto più le rovine di una Repubblica semipresidenziale di sinistra che governa un popolo unanimamente spinto verso destra.

Una società dei valori ormai corrosa alle fondamenta, un’ellisse che porta ad un rinnovamento storto verso una nuova quanto vecchia dittatura liberale, in cui potersi nuovamente sottomettere senza rimpianti o domande, in un più ampio micro cosmo mondiale in cui tutti sono “a ragione” Charlie, finché non si tratta di guardare nelle banlieue.

Pertanto la visione distopica e futurista di Houellebech non riesce ad avvicinarsi all’eco del presunto orgoglio che si tramuta in rabbia, ma lascia solamente spazio e voce all’umanità dell’uomo; quella che prega ogni domenica e dimentica la pietas, che combatte per ricevere insegnamenti superiori ma sviluppa senza freno la dicotomia: Io/Dio.

Che cosa resta dunque al termine della lettura?

Nulla più di un grande senso di abbandono e di asservimento verso uno stato di cose che pare non poter cambiare, come il Dio etereo ed incorporeo che forse ha generato o forse no, la “Monade delle Monadi” a cui tutti si sottomettono, dimenticando che l’unica parola proferita nei testi sacri e mai perfettamente compresa é la sottomissione ultima dell’uomo, all’amore.

Christian Humouda

Poesia (Ri)Trovata: Coral Bracho traduzione e proposta ad opera di Chiara De Luca

Coral Bracho è nata a Città del Messico nel 1951. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo: Peces de piel fugaz [Pesci di pelle fugace, 1977], El ser que va a morir [L’essere che va a morire,1982], Bajo el destello líquido [Sotto lo scintillio liquido,1998, che raccoglie i suoi libri precedenti], Tierra de entraña ardiente [Terra dalle viscere ardenti, 1992, in collaborazione con la pittrice Irma Palacios), il volume che riunisce i titoli precedenti Huellas de luz [Orme di luce, 1994] e La voluntad del ámbar [La volontà dell’ambra,1991] Ese espacio, ese jardín [Quello spazio, quel giardino, 2003], che ha ricevuto lo Xavier Villaurrutia Prize e Cuarto de hotel [Stanza d’albergo, 2007]. Nel 1981 le è stato assegnato il Premio Nazionale di Poesia Aguascalientes per El ser que va a morir. Fa parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte ed ha ricevuto una borsa di studio della Fondazione Guggenheim.

Rendere vive le fotografie con un ricamo – Intervista a Stacey Page

Stacey Page è un’artista autodidatta che rende letterlamente vive le fotografie con un particolare modo di fare artistico…ed è con piacere la presentiamo ai lettori di WSF, Buona Lettura!

Who is Stacey Page? Chi è Stacey Page?

I once asked multiple acquaintances to draw a 60 second portrait of me. One of them wrote “This is a portrait of Stacey Page.” after they asked what my last name was. It took less than a minute.

Una volta ho chiesto ad amici e conoscenti di fare un mio ritratto in 60 secondi. Uno di loro, dopo avermi chiesto il cognome, scrisse: “Questo è un ritratto di Stacey Page”. Ci volle meno di un minuto.

Wsf (S)consiglia: tutto quello che potete assolutamente permettervi di perdere

Ci sono molte cose belle che ci piace condividere su WSF: fra queste, i consigli stanno prendendo pian piano un posto speciale nei nostri cuoricini di pietra. Ci piace consigliarvi e consigliarvi nuove cose da vedere e leggere, e ci piace potervi dare qualche dritta su ciò che (secondo noi) vale la pena di vedere. Ma ci siamo chiesti: cos’è che invece possiamo tranquillamente permetterci di perdere? Ci sono libri, film o telefilm che si possono tranquillamente evitare e vivere felici? Questa breve lista è la risposta alle nostre domande. A voi, cari lettori!

Film:

Perdibilissimo. Talmente tanto perdibile che, credetemi, avrei voluto perdermelo anche io. Quando è uscito inspiegabilmente vittorioso al Festival di Cannes (che ogni tanto pure si fa uscire qualche cazzata) ed è stato presentato come film dell’anno ho sperato, e con buoni motivi, che l’anno durasse poco. Ha i suoi ottimi momenti, la storia e il suo significato sono comprensibili, la fine sa essere a suo modo commovente anche grazie alle brave attrici, nonostante la protagonista non chiuda la bocca neanche per un istante (seriamente, cosa c’è che non va in quella ragazza? Non ha tenuto la bocca chiusa per un solo fotogramma, stava sempre con le labbra penzoloni, avevo voglia di tirarle una gomitata in faccia a metà film)… ma è così irritante, così lento, così malmesso, da giocarsi la grande carta della scena lesbo-chic per accaparrarsi quella grande fetta di pubblico arrapato che si considera troppo elegante per andare a guardarsi un porno. Il sesso può essere usato nel cinema, certo; ma basta vedere il crudele ed esplicito “Nymphomaniac” di Lars Von Trier (possibilmente nella versione originale, e non in quella brutalizzata e mutilata dalla censura italiana che mi ha intossicato un’uscita al cinema) per capire la sottile differenza fra il sesso mostrato al cinema e una scena girata palesemente con una mano sola dal regista che era troppo impegnato a smanettarsi per dare lo stop.

Telefilm:

Il corvo

No signori, non è uno scherzo. Il telefilm del corvo esiste e, in caso là fuori ci sia qualche fan del corvo che pensa di vederselo, gli dico subito che è meglio che si risparmi la fatica, perché è la cosa più perdibile di tutte le cose perdibili sulla faccia di questa terra. Non è un telefilm NORMALE, è più un misto fra Chuck Norris che torna dal regno dei morti con una musichetta improbabile e un taglio di capelli imbarazzante. Potreste vederlo per riderci su: ebbene, non fatelo, non fa neanche ridere, è solo deprimente per essere divertente. È solo tristemente, palesemente brutto brutto brutto.

How i met your mother

Ha cominciato bene e continuato ancora meglio; si è dato da fare per conquistare i cuori del pubblico e della critica, ha fatto divertire milioni di telespettatori, poi… è finito. Con il finale peggiore che si possa mai dare ad un telefilm. Roba da avere voglia di tornare indietro nel tempo, incontrare sé stessi e dirsi di non perdere assolutamente tempo a guardare nove stagioni di telefilm per farsele rovinare dal finale più stupido di sempre. Un finale così brutto da rovinare nove anni di lavoro a cast e staff del telefilm.

La versione italiana di Misfits

Ci sono molte cose evitabili in italiano, ma la versione italiana di Misfits (telefilm che può essere pure evitabile dalla terza stagione in poi) le batte tutte. Basta guardare un episodio in italiano e uno in lingua originale per capire la differenza: il protagonista spiritoso dalla parlantina veloce è doppiato da uno con la voce tremolante che parla in apnea, la protagonista femminile con una parlata svelta e dialettale è doppiata in modo scialbo e lento e in generale pure la traduzione è fatta coi piedi. Non dico che sia facile tradurre, ma il pensiero che ci sia gente pagata per sfornare certe oscenità fa venire l’orticaria.

La nona stagione di Scrubs

Non l’ha vista nessuno, non fatelo neanche voi. Arrivate fino alla fine dell’ottava stagione e fate finta che sia finita lì, cosa che avrebbero dovuto fare anche gli sceneggiatori e i produttori; la nona stagione non è altro che un insulso spin-off, una robetta così deludente da venire cancellata quasi immediatamente, e con buona ragione. Non vale la pena neanche di incuriosirsi e basta. Fate finta di niente e probabilmente, speriamo, la nona stagione di Scrubs verrà cancellata dalla memoria dell’umanità.

Z Nation la brutta copia di The Walking Dead

Assolutamente perdibile, al primo episodio mi son pentita anche solo di averlo messo fra le serie da vedere, un cast da seconde scelte, tutti sconosciuti, paragonabile forse ai film splatter della premiata ditta Tarantino&Rodriguez. Non c’è storia con il blasonato fratello TWD, tanto che qui anche un neonato diventa zombie e pure feroce. voto sotto lo 0.